![竹光始末【電子書籍】[ 藤沢周平 ] 竹光始末【電子書籍】[ 藤沢周平 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6814/2000000116814.jpg?_ex=128x128)

- 価格: 528 円

- 楽天で詳細を見る

1 竹光始末

海坂藩の正面木戸に、丹十郎と、連れの妻女と子供2人が現われた。同藩上士の柘植八郎左衛門へ仕官の周旋状を携えていた。確かに藩は1月ほど前に新規召抱えを求めたが、もう終了していた。しかし4人の疲れ切った風体を見て番士は追い返すのをためらって、柘植家に案内する。4~5日経ってようやく柘植八郎左衛門が仕事から戻り面会したが、柘植は周旋の相手をはっきりと覚えていない。体よく自分の名前を使って厄介払いしたと思ったが、やはり家族の身なりを見て同情し、奉公先を探そうと言ってしまう。

但しなかなか話は来ない。宿でツケ払いを頼んでいたが、長期になり督促される始末。窮した武士は、刀を売ることを決意する。そして間もなく、柘植から話が来た。但しその条件は、先に新規仕官になった者を上意討ちして見事仕留めたら、というものだった。

天下が平定し、浪人が増えたころの「世知辛い」話。そんな中にも伏線を見事に仕込んで、予想外の結末を呼んでいます。この内容は映画「たそがれ清兵衛」でも取り入れています。

2 恐妻の剣

馬場作十郎は4歳年下の初枝と結婚し、馬場家の婿養子になって16年経った。元々三男で婿入りを考えていた作十郎。道場で剣術を修行して藩でも有数の使い手になり、若くして師範代になった。そんな作十郎を見込んで、遠縁の舅が娘と付き合うように仕組み、男の責任を取って結婚の運びとなった。

しかし時を経て舅も姑も亡くなると、妻は太りだして言いたい放題。子供の教育には口やかましく、作十郎も城番の警護しか仕事を貰えずに軽く見る始末。そんな折、藩で預かっている武士が脱走する事件が起きて、作十郎は密命で追いかける役割を担う。

何だか昭和のモーレツサラリーマンが、家に帰ると居場所がない悲哀を描いている印象を受けます。いつの時代でも変わりませんが、ただでは終らないその味付けは、藤沢周平ならでは。

3 石を抱く

二十八歳の直太は、元は古手屋に勤めていて、取引先の女中、おつぎと恋仲であった。共に将来をと願っていたが、おつぎは奉公先の倅の子を身籠って首つり自殺をしてしまう。直太はその倅を半殺しの目に合わせるが、亡き父親の友人で今も現役の岡っ引である、参蔵の工作で請け出してもらい、事無きを得る。

新しい奉公先の石見屋では、主人が、若い女房のお仲がいながらも妾を囲っている。その女房は莫大な借金のカタとして貰い受けた身分で、夫と心は通じ合わない。そして弟の菊次郎が遊び金の無心に度々訪れてお仲は肩身が狭い。ふとしたことからお仲と男女の間柄になってしまう。

「夫の女との不義は、男は引き回しの上獄門、女も死罪である」

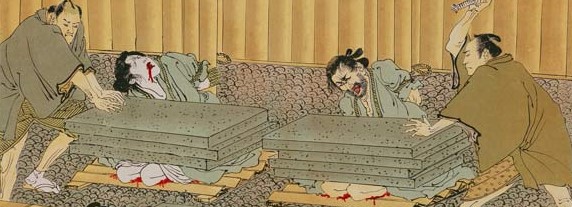

題名の「石を抱く」は、算盤板に正座させられてその上に石番を3枚、5枚と乗せていく牢獄の、極限の拷問。その拷問に耐える直太の姿は、究極の愛情表現なのか・・・・

*石抱責(明治大学博物館)

4 冬の終わりに

版木師の磯吉は先輩の富蔵から博奕を教えられ、賭場に出かけた。二両から始めたがツキに恵まれていつの間にか50両に。切り上げて賭場から立ち去るが、それは見せかけで、本来は賭場に返すべきお金だった。ところが磯吉は追われた逃げ込んだ家で、男っ気のない中、匿ってくれた女の、小さな子供が病気になっているのを見て、そのお金の一部を渡してしまい、返すに返せなくなってしまう。

追っ手に追われる男の優しさと女の情を描いていますが、それだけで終らせない展開が秘められています。二転三転の構成は藤沢周平ならでは、としかいいようがありません。

5 乱心

新谷弥四郎は、同じ道場で共に師範代格として、門弟に稽古をつける清野民蔵に狂気の兆しを感じていた。清野の妻弥生が不義を働いている噂が広まり、清野は人付き合いが途絶えた。そして不義を働いたと噂された相手と、民蔵は共に参勤交代につきそうことになり、弥生は心配する。「あの人は病気です」と。

男の「乱心」を描いた作品ですが、最後の「笑顔」を見て読み手によって物語の画面がガラリと変わる反転力を持つ、ミステリーのテイストを持った作品です。

(ウィキペディアより)

(ウィキペディアより)

6 遠方より来る

ある日の夜、海坂藩の足軽、三崎甚平に1人の男が訪ねてくる。男は曽我平九郎と名乗ったが心当りはなかった。会ったのは大阪冬の陣の戦場と言われて、ようやく思い出す。戦場で相手を仕留めた甚平を見て、平九郎は見届け人になろうと言ってくれた人物。そして平九郎は主君が減知になって浪人し、仕官を求めて海坂藩にやってきたという。甚平は物頭に仕官を頼むが、その間平九郎は甚平の家に居ついてしまって・・・・

何だか「居候三杯目はそっと出し」を思い出す話。気を遣う人物に対してずかずかと入り込んでいく姿は現代でも嫌な印象を受けますが、そこは藤沢周平。読み手の予想はことごとく裏切られます(^^)

よろしければ、一押しを m(_ _)m