- 価格: 1210 円

- 楽天で詳細を見る

【あらすじ】

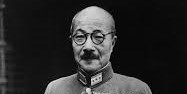

1887年、内務省役人を父に持ち8人兄弟の末っ子として生まれた阿南惟幾。父の職業柄、地方を転々としたが、乃木希典が主催する剣道大会で見初められて広島に陸軍幼年学校に入学、陸軍士官学校も上位(24位)の成績で卒業した。しかし陸軍大学校の試験は、4度目の試験でようやく合格する。

大学校卒業後間もなく、侍従武官に任命される。当時の侍従長は鈴木貫太郎。直接昭和天皇と接する機会が多くなり、その優しいお人柄の昭和天皇への崇拝が一段と高まっていった。1934年には陸軍幼年学校長に就任。陸大卒のポストではないが、阿南の熱血教育や慈悲深い性格を知る者たちからは、「陸軍最高の人事だ」と言われ、阿南自身も意気込んでそのポストに就いた。1936年に2・26事件が勃発し、軍や世間は叛乱軍将校たちに同情的であったのに対し、温厚な人柄からは想像できないような厳しい口調で幼年学校生徒へ「(軍人ハ)政治ニ拘ラス」と繰り返し説いている。

翌年は人事局長に出世。主流のポストだが、陸軍大臣板垣征四郎の人事に抵抗して煙たがられた結果、野戦指揮官に移動する。結果を出して陸軍次官に返り咲くが、時の陸軍大臣は東条英機。陸大同期の石原莞爾を予備役に編入する強引な人事に愛想を尽かして、再度野戦司令官を希望する。

野戦で担当した中国南方の進軍は中国軍の抵抗に遭い、その後第2方面軍司令官として、同じ満州の第1方面軍司令官、阿南と陸軍士官学校の同期で「マレーの虎」と呼ばれた山下泰文と同日に着任した。しかしオーストラリア北方に転用されたが、マッカーサーの「飛び石作戦」に対抗できず、補給線は断たれて戦線は悲惨を極めることになる。

日本の敗色が濃厚になる中、大命は以前侍従長として仕えた鈴木貫太郎に降下し、阿南は陸軍大臣に任じられる。その高潔な人柄は陸軍の戦争完遂派からも、そして元老ら終戦派からも期待される存在だった。阿南はあくまで戦争完遂を唱えて閣議でも孤立、特に終戦派である米内光政海軍大臣と対立する。

ナチスドイツが降伏し、和平を頼んだソビエトが参戦し、原子爆弾が投下されて陸軍は絶体絶命の窮地に陥った。ポツダム宣言が提示され、それに受諾しようとする内閣に抗する阿南陸相。東郷外相、そして米内海相と閣議で延々と対立して、妥協点が見いだせない。鈴木貫太郎は昭和天皇に、異例だが閣議の臨席を求め、意見が出尽くした後、当初予定とされていなかった天皇の判断を仰ぎ、聖断が下された。それでも抵抗する陸軍内部はクーデターの動きも見せる中、阿南は閣議で意見をぶつけるが、昭和天皇は再度の聖断を伝え、自分がどうなろうとも国民を助けたいとの気持ちを述べる。

収まらない陸軍強硬派に対し、阿南は天皇の聖断を伝え、その思いに従うように諭す。8月14日、終戦の勅語の文章で陸軍の思いを挿入させた後、閣僚たちに「暇乞い」をしてから深夜に陸相官邸に戻り、そして阿南は陸軍を代表して自決する。個人としても陸軍全体から信頼される阿南陸相の自殺は、今なおクーデター計画がくすぶる陸軍を鎮圧するために、「陸相の自刃が最大の切り札であった」。

【感想】

本作品は後半のおよそ半分を割いて、原爆投下の8月6日から終戦までの「日本の最も長い10日」を描いている。対して前半は、陸軍の中でも高潔な性格に注目を浴びて、戦争完遂派からも終戦派からも期待された、阿南惟幾が辿った生涯を辿っている。

明治天皇に殉死した「仁将」乃木希典の影響を受けて陸軍を志望し、陸軍大学校の試験でも、同期の石原莞爾が機関銃を飛行機に装着して攻撃する案を披露するのに対して、攻撃重視の風潮を敢えて媚びず、自身が信じる案を具申するため何度も不合格になった。それからも当時「荒れ狂っていた」軍内部の政争からは遠ざかって、愚直ながらも自ら人物を磨くことに務めた「人格者」。その姿勢は上司からは煙たがられるが、部下からは新鮮な気持ちで受け入れられて、次第に陸軍全軍に波及していく。

そして侍従武官となり、昭和天皇、鈴木貫太郎との運命とも言える邂逅を果たす。天皇を中心に深く交流することで3者の心が通い合い、最後の最後に語り合わなくても思いが通じ合う舞台が巡ってくる。タイトルの「一死、大罪に謝す」の原文は「一死 大罪ヲ謝シ奉ル」。「奉る」は謙譲語で主に天皇に対して使われる敬語の一種であり、同僚や国民にではなく、天皇に対しての「大罪」である。

そんな阿南だが、閣内では最初から戦争完遂の姿勢を貫いた。実際に終戦の時の阿南の気持ちはどうだったのか、いくつかの推察がある。

第1は腹芸説。天皇と鈴木貫太郎総理の意を酌み取り、決起にはやる陸軍内部を抑えるために強気の姿勢を崩さないと見せて、終戦そして自決へと導いたもの。

第2は一撃講和説。これから想定される「オリンピック作戦(九州上陸作戦)」等で大規模な会戦で勝利することで相手に打撃を与え、陸軍の対面を保ち、講和に有利な条件を導こうとするもの。

第3は徹底抗戦説。本土決戦で徹底したゲリラ線も行ない、最終的な勝利を求めようとした説。

阿南も大将まで昇進した陸軍軍人であり、状況に応じて「転進」することも学んだ陸大出身でもある。どれか1つの考えを首尾一貫通したわけではなく、様々な思いが混在していただろう。そのような柔軟性があったからこそ終戦時の陸軍大臣に求められ、そしてその役割を果たすことができたと思いたい。

そんな阿南が自決間際、「米内を斬れ」と口走っている。酔った勢いの言葉であり、深い意味はないとしている向きもあるが、大抵の場合、酔ったときこそ「本心」が現われる。ましてその時は阿南が自決を決意した後であり、「勢い」で言ったとは思えない。

同じ軍部大臣でも徹底した和平派で、閣議ではことごとく対立した海軍大臣米内光政。では米内はどのような生涯を経て、終戦を迎えたのか。

よろしければ、一押しを m(_ _)m